Игорь Евгеньевич Тамм (26 июня (8 июля) 1895 года, Владивосток — 12 апреля 1971, Москва) — советский физик-теоретик, Нобелевский лауреат (1958), академик АН СССР (1953). Герой Социалистического Труда (1954). Лауреат двух Сталинских премий. Википедия

Игорь Евгеньевич Тамм (26 июня (8 июля) 1895 года, Владивосток — 12 апреля 1971, Москва) — советский физик-теоретик, Нобелевский лауреат (1958), академик АН СССР (1953). Герой Социалистического Труда (1954). Лауреат двух Сталинских премий. Википедия Хотя Тамм не был коммунистом, его смерть была отмечена официальным заявлением, подписанным главой СССР - Леонидом Брежневым, председателем Совета министров СССР - Алексеем Косыгиным, председателем Президиума Верховного Совета СССР - Николаем Подгорным и ведущими деятелями атомной науки и промышленности СССР.

Этот факт говорит об особых заслугах перед страной этого выдающегося ученого, нашего соотечественника Игоря Евгеньевича Тамма.Тамм родился, когда слово «физик» мало что значило. Он умер, когда дистанционное управление спутником по радио за сотни миллионов километров никого не удивляло, когда человек высадился по Луне. Он был свидетелем двух мировых войн, грандиозной революции, тоталитаризма с его страшными концентрационными лагерями, Хиросимы.

В тридцатые годы за какие-нибудь 6-7 лет Тамм опубликовал три цикла работ: по рассеянию света твердым телом (введя при этом понятие квазичастицы, фонона) и электроном (включая аннигиляцию электрона с дыркой, доказав необходимость дираковских отрицательных уровней энергии); по квантовой теории металлов (предсказав существование поверхностных «уровней Тамма» и объяснив фотоэффект на металле) и по ядерной физике (высказав утверждение о наличии магнитного момента у нейтрона и, главное, дав теорию ядерных ?-сил).

Это сразу принесло ему признание, уважение мирового сообщества физиков. Его высоко ценил Ферми. С ним дружил и работал вместе Дирак. Эренфест предлагал его в качестве своего преемника по кафедре, которую до него занимал Лоренц. Оценили его и наши физики: в 1933 г.

Игорь Евгеньевич был избран членом-корреспондентом АН СССР, у него установились хорошие отношения с Л. Д. Ландау и В. А. Фоком, старая дружба связывала его с Я. И. Френкелем. Но завоевал он также репутацию «буржуазного идеалиста» из-за признания им Теории Относительности Эйнштейна и теории квантовой механики, которые в сталинский период 1930-х и 40-х годов официально отвергались в Советском Союзе как антимарксистские.Было вполне естественно, что когда С. И. Вавилов организовал (после переезда Академии наук СССР в Москву в 1934 г.) Физический институт им. П. Н. Лебедева (ФИАН) и пригласил туда лучших московских физиков, среди них был и Игорь Евгеньевич, организовавший и возглавивший Теоретический отдел. Он руководил им до смерти. Отдел носит теперь имя И. Е. Тамма. Очень скоро он перенес туда из университета свой еженедельный семинар и вообще сосредоточил здесь свою деятельность.

Пионер советских работ по управлению термоядерной энергией водородной бомбы в мирных целях, он сыграл большую роль в воспитании двух поколений советских физиков.

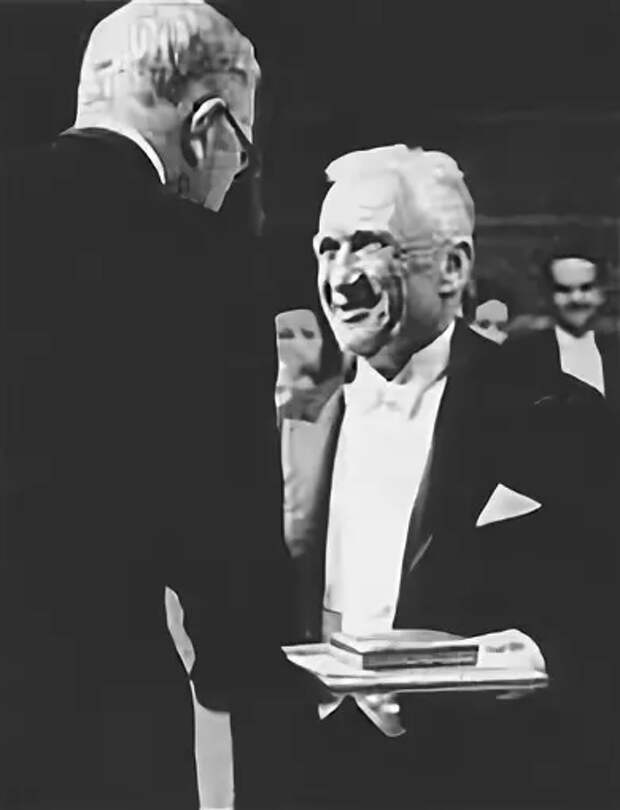

В 1958 году он был одним из трех советских ученых, удостоенных Нобелевской премии по физике. Впервые эту награду получили советские граждане - Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм. Премия была присуждена Игорю Тамму за объяснение так называемого эффекта Черенкова в ядерной физике, жуткого свечения, наблюдаемого при облучении жидкости гамма-лучами радия.

Однако на самом деле можно только удивляться тому, что Игорь Евгеньевич смог все это сделать. Ведь это были годы страшного сталинского террора. Друзей Игоря Евгеньевича, его коллег уничтожали, ссылали в лагеря Гулага. Один за другим шли чудовищные лживые судебные процессы. В семье Игоря Евгеньевича также случились трагические события. В 1939 году были арестованы и расстреляны его брат, а также близкий друг Б. М. Гессен.

До сих пор трудно понять, как умы, находящиеся под сильнейшим идеологическим прессом, порой скованные страхом, могли в то же время, независимо творчески мыслить в своей профессиональной области. По-видимому, работа была спасением, внутренней эмиграцией в абстрактные отвлеченные миры, давала возможность абстрагироваться от происходящего и, тем самым сохранить свою личность. Как иначе можно понять, например, то, что Л. Д. Ландау после года тюрьмы, проведенного в жестоких условиях следствия, в течение последующих полутора-двух лет смог опубликовать множество работ, в том числе фундаментальную теорию жидкого гелия (за которую, собственно, и получил потом Нобелевскую премию

«Чем объяснить личную популярность Тамма? Кратко, как мне кажется, по двум причинам: его страстной любви к науке, ее наиболее трудным и важным направлениям, и его столь же страстной неприязни ко всякому притворству в науке и в жизни». Сахаров

"В конце тридцатых годов Игорь Евгеньевич был придавлен, загнан преследованиями, угрозами, гибелью близких людей, осознанием превращения режима, обещавшего социализм (мечта всей его жизни со времен юности), в деспотическую, безжалостную диктатуру. Но он был человеком сильной воли и внешне в обычной обстановке в Институте не обнаруживал этого состояния перед другими. Для такого творческого человека чистая атмосфера честной научной работы была тем глотком свежего воздуха, который еще позволял выжить «с петлей на шее». Впрочем, так оно было и для большинства людей, посвятивших свою жизнь науке." Фейнберг Евгений Львович "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"

Вспоминая борьбу г-на Тамма против сталинских ограничений на исследования в области физики и биологии, Сахаров писал:

«Огромную роль сыграла принципиальная борьба, которую Тамм вел в течение десятилетий против примитивного догматизма, отказывавшегося принять сначала теорию относительности, а затем и квантовую механику. С такой же страстью выступал он против волюнтаризма и произвола в биологии».Сахаров

Это был период, когда Трофим Дмитриевич Лысенко, генетик, оседлал большую часть советской науки, отвергая менделевскую генетику и хромосомную теорию наследственности. С именем Лысенко связана кампания гонений против учёных-генетиков, а также против его оппонентов, не признававших «мичуринскую генетику».

Именно с Сахаровым, который был на 27 лет моложе его, Тамм в 1950 году выдвинул идею так называемого пинч-эффекта, на котором были основаны последующие усилия по управлению процессом термоядерного синтеза для целей производства энергии.

Двое ученых предположили, что одним из подходов может быть использование магнитного поля для изоляции высокотемпературной водородной плазмы от ее контейнера, который в противном случае не смог бы выдержать создаваемые температуры.

За эту работу Игорю Тамму было присвоено звание Героя Социалистического Труда — высшая гражданская награда Советского Союза. Три года спустя, в 1953 году, оба ученых стали действительными членами Академии наук СССР.

Игорь Евгеньевич Тамм, седовласый крепкий мужчина с сильным грубым лицом, имел репутацию прямого и смелого человека. В октябре 1956 года он возглавил протест против бюрократической диктатуры в Академии наук, потребовав, чтобы рутинные выборы президента были вынесены на всестороннее обсуждение членами.

Нужно отметить, что Тамм в 1970 году присоединился к Сахарову и Леонтовичу в акции протеста против задержания биолога Жореса А. Медведева для прохождения психиатрической экспертизы. В мае 1970 года Медведев был насильственно помещён в Калужскую психиатрическую больницу. Через три недели освобождён в связи с протестами авторитетных академиков. Жёсткое преследование властями Жореса Медведева объясняется его выступлениями против академика Лысенко.

Вехи жизни

Игорь Евгеньевич Тамм родился 8 июля 1895 г. во Владивостоке в семье инженера Евгения Фёдоровича Тамма (немца по национальности) и Ольги Михайловны Давыдовой. В 1898 году с семьёй родителей переехал в Елисаветград (сейчас, Кропивницкий, Украина), где отец Игоря много лет проработал «городским инженером»: руководил водоснабжением и строительством городской электростанции.

Игорь рос в России последних императоров, царствование которых почти всем тогда казалось еще незыблемым.

"Еще не знали, что такое автомобиль и кино. Медленное вытеснение деревенской лучины керосиновой лампой было научно-технической революцией. Только что изобрели радио. Такая новинка, как телефонный аппарат, была установлена на квартире министра иностранных дел для прямой связи с гатчинской резиденцией царя. Но министр не умел с ним обращаться и при необходимости звал племянника. В русской армии вводилась новейшая техника — трехлинейная винтовка.

Умами интеллигенции владели Толстой и Чехов, художники-передвижники и Чайковский, Дарвин и Маркс, Рентген и Кюри. Россия старалась наверстать упущенное за столетия крепостнической отсталости. Формировалось гражданское самосознание и развивалось революционное движение. Строился великий сибирский железнодорожный путь. Открывались картинные галереи....

Игорь Евгеньевич мечтал посвятить себя революционной деятельности. Но на пути к этой цели стояло противодействие родителей. Отец — «городской инженер» в Елизаветграде (строил водопровод, электростанцию и т. п.) — был обременен работой, и мать аргументировала просьбы к сыну тем, что больное сердце отца не выдержит, если с ним что-нибудь случится. Игорь Евгеньевич метался, не решаясь принять на себя такую ответственность.

Временный компромисс был достигнут: он в 1913 г. на год уехал, по его словам, в «добровольную ссылку» — учиться в Эдинбург (подальше от революции). Но и здесь, скрывая это от родителей, он знакомился с социалистическими кругами разного толка, с русскими политическими эмигрантскими организациями, с положением бедноты. Игорь Евгеньевич не хотел быть инженером, потому что, как он писал в одном письме,

«быть инженером на фабрике, значит, определенно быть против рабочих. Я, может быть, когда-нибудь и отойду от политики; это, к сожалению, возможно, но все-таки никогда не перейду на другую сторону и не буду бороться против своих единомышленников». Игорь Тамм

Отсрочка не изменила его намерений, и когда в феврале 1917 г. разразилась революция, он окунулся в нее со всей страстью. С успехом выступал против продолжения империалистической войны на массовых митингах, был депутатом Елизаветградского Совета и делегатом Первого съезда Советов в Петрограде, где продолжал ту же антивоенную линию. Он был меньшевиком-интернационалистом. Уходил добровольцем на фронт в качестве «брата милосердия».

Это было в высшей степени органично для Игоря Евгеньевича. При всей свойственной ему духовной независимости он был все же сыном своего века и принадлежал к обширному слою российской интеллигенции, испытывавшей характерное «чувство вины» перед приниженным, полуголодным трудовым народом. Этим чувством пронизана русская литература второй половины XIX и начала XX века, от Толстого и Достоевского до Александра Блока, писавшего в 1911 г.:

На непроглядный ужас жизни

Открой скорей, открой глаза…

Российский интеллигент не мог отмахнуться от такого «ужаса жизни». Вопрос был только в одном: как преодолеть его. И он не способен был отрешиться от этого вопроса и жить спокойно, зная, что распиваемая им в кругу друзей бутылка шампанского стоит столько же, сколько лошадь или корова, которые могут спасти от нужды крестьянскую семью."

Характер у Игоря Евгеньевича был таков, что его выбор можно было предвидеть. Рациональную опору для своего выбора он нашел в марксизме, принципам которого остался верен всю жизнь. Он остался в основном марксистом даже тогда, когда, с одной стороны, на его глазах благородные идеи были использованы «бесами» при создании страшного тоталитарного режима, а с другой — сам капитализм несколько позже решительно изменился, приняв некоторые важнейшие элементы социалистической идеи: ответственность государства и общества за личное благополучие граждан (в старости, в болезни и т.п.); в значительной степени — государственное регулирование экономики; ответственность государства за обеспечение прав и свобод личности и т.п. Другими словами, в известной степени происходило превращение капитализма XIX века в капитализм «с человеческим лицом». Фейнберг Евгений Львович "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"

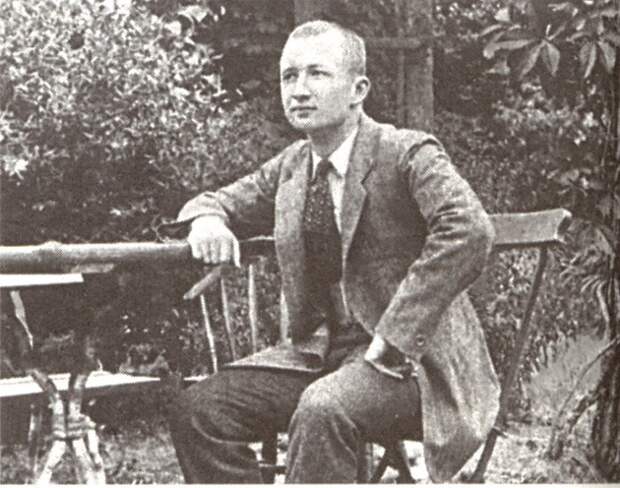

Игорь Тамм в годы гражданской войны

Игорь Тамм в годы гражданской войны

После Октябрьской революции Тамм отошел от политической деятельности. Годы гражданской войны не способствовали научной работе. Он окончил Московский университет в 1918 году. Вскоре Игорь Тамм начинает академическую карьеру. Некоторое время преподает в Симферополе в Крымском университете, где собралось много выдающихся ученых. В 1921 г. И. Е. Тамм перебрался в Одессу к Л. И. Мандельштаму, ставшему на всю жизнь его близким старшим (на 16 лет) другом, можно сказать, учителем.

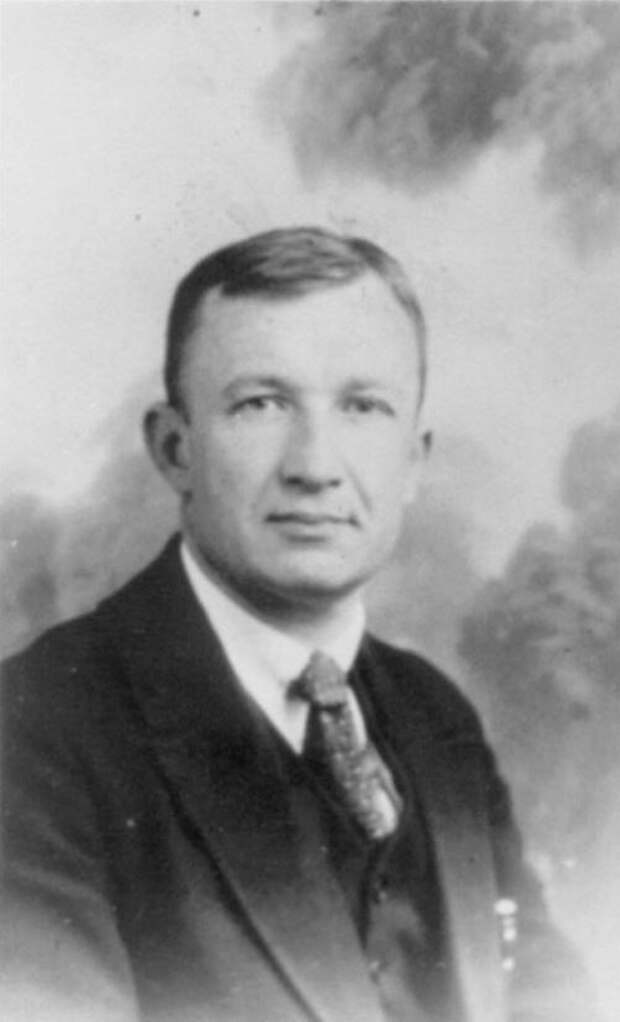

Леонид Исаакович Мандельштам (1879 - 1944) русский и советский физик, один из основателей отечественной научной школы радиофизики; академик АН СССР. Премия им. В. И. Ленина. Премия имени Д. И. Менделеева. Государственная премия СССР им. И. В. Сталина первой степени. За выдающиеся заслуги в области науки и подготовки научных кадров Л. И. Мандельштам был дважды награждён: орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Википедия

Леонид Исаакович Мандельштам (1879 - 1944) русский и советский физик, один из основателей отечественной научной школы радиофизики; академик АН СССР. Премия им. В. И. Ленина. Премия имени Д. И. Менделеева. Государственная премия СССР им. И. В. Сталина первой степени. За выдающиеся заслуги в области науки и подготовки научных кадров Л. И. Мандельштам был дважды награждён: орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Википедия До этого беспорядочные годы гражданской войны были заполнены переездами, часто очень опасными из-за пересечения фронтов. Только в 1921 г. в Одессе, голодной и холодной, в Одесском политехническом институте, началась, по существу, его научная деятельность.

До революции физика у нас в целом была слаба. Если в химии уже были такие имена, как Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, в математике — Н. И. Лобачевский, М. В. Остроградский, П. Л. Чебышев, А. А. Марков, А. М. Ляпунов, в физиологии — И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. А. Ухтомский, то в физике после Ломоносова в начале XIX в. был лишь вскоре совсем забытый В. В. Петров, потом Э. X. Ленц и Б. С Якоби, сверкнул изобретатель радио А. С. Попов, из числа наиболее значительных были Н. А. Умов и А. Г. Столетов, мало известные на Западе.

Игорь Евгеньевич вспоминал, что по теории электричества в Московском университете он слушал лекции некоего профессора, который, дойдя до уравнений Максвелла, объявил, что это очень сложная теория и он ее читать не будет.

Почти все значительные физики предреволюционного поколения (кроме, пожалуй, только Н. А. Умова) по многу лет учились и в молодости работали за границей, почти все только в Германии, которая вплоть до гитлеровского разгрома науки была безусловным мировым лидером в естественных науках. Так, П. Н. Лебедев учился у Кундта и Гельмгольца, А. Ф. Иоффе — у Рентгена.

"Не был исключением и Л. И. Мандельштам. Изгнанный из Новороссийского (Одесского) университета за участие в студенческом движении, он с 1899 г. учился, а затем работал у Брауна в Страсбурге, где стал профессором, своими работами приобрел мировое имя и лишь в 1914 г. вернулся на родину. На Игоря Евгеньевича он оказал огромное влияние. Именно под его руководством в возрасте 26 лет началась научная деятельность Тамма.

Но положение в физике в целом в стране быстро менялось к лучшему. В Петрограде-Ленинграде уже возникли крупные физические институты, каких прежде в России вообще не было. Прежде всего — это Физико-технический институт, организованный А. Ф. Иоффе, ставший колыбелью многих, постепенно, с начала 30-х годов, отпочковывавшихся от него институтов, причем не только в своем городе. В Харькове, Днепропетровске, Свердловске (Екатеринбурге) и Томске возникали новые институты, в которых ядро составляли приезжавшие туда готовыми группами питомцы института А. Ф. Иоффе." Фейнберг Евгений Львович "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"

С 1922 года (с двумя краткими перерывами) и до конца карьеры деятельность И. Е. Тамма протекает в Москве.

В течение многих лет он руководит кафедрой теоретической физики физфака МГУ, где становится доцентом и профессором. Эта кафедра была одной из ключевых кафедр факультета, так как на этой кафедре преподавались общие курсы: теоретической механики, электродинамики, квантовой механики, статистической физики.

За границей

В каком-то смысле переломным можно считать 1928 г., когда Игорь Евгеньевич впервые, уже сформировавшимся ученым, более чем на полгода поехал за границу. Был в Геттингене у Борна, но основное время провел в Лейдене у Эренфеста. Здесь он по-настоящему «вошел» в только что оформившуюся квантовую механику, установил тесные взаимоотношения с высоко его оценившим Эренфестом и с приехавшим в Лейден Дираком.

В 1931 г. Тамм поехал работать в Кембридж к Дираку, которого он называл гением, которым восхищался. По дороге заехал к Эренфесту в Лейден, а на обратном пути — к Йордану, в Росток. Общение с Дираком привело к настоящей дружбе. В письме Л. И. Мандельштаму Игорь Евгеньевич писал:

«В Кембридже мне очень хорошо… В научном отношении… самое интересное новая работа Дирака, законченная “на моих глазах”… Он показывает, что квантово-механически возможно существование изолированных магнитных полюсов». Игорь Тамм

Дирак обучил Тамма вождению автомобиля и они поехали в Шотландию, где в подходящем месте Игорь Евгеньевич в ответ обучал Дирака альпинизму (перед этим «…в качестве предварительного курса я лично лазал с ним по деревьям», — пишет он в том же письме). После этого, во время приездов Дирака в СССР, Тамм не раз ходил с ним в альпинистские походы на Кавказе.

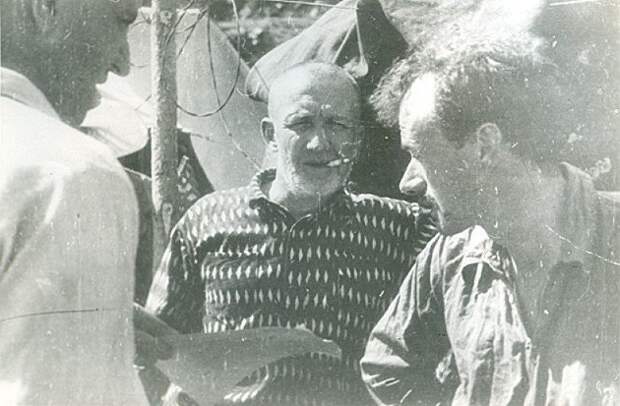

Евгений Тамм и Поль Дирак альпинисты на Эльбрусе, 1936

Евгений Тамм и Поль Дирак альпинисты на Эльбрусе, 1936 После возвращения, большая часть его исследований Игоря Тамма проводилась под эгидой Физического института им. Лебедева, куда он пришел работать в 1934 году Здесь он основал и возглавил кафедру теоретической физики.

Бытовая неустроенность научных работников, особенно молодых, продолжалась еще долго. До 1935 г. Игорь Евгеньевич жил в «квартире», перестроенной из конюшни во дворе университета. Пол был на уровне земли и квартиру нередко заливало, а «удобства» были во дворе. Этого, однако, не стеснялись. Дирак, друг Игоря Евгеньевича, дважды приезжавший в СССР, жил у него дома.

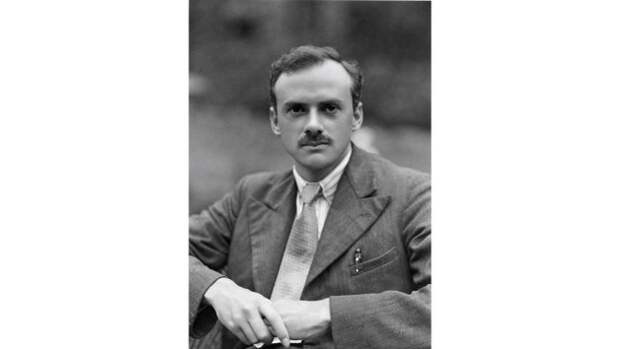

Поль Дирак британский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1933 года.+

физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1933 года.+С этим связан известный эпизод, когда во второй приезд, отвечая смущенному Игорю Евгеньевичу, быстро и многословно извинявшемуся за то, что после первого визита у него ничего не изменилось, любивший точность лаконичный Дирак сказал: «Как ничего не изменилось? Раньше туда надо было ходить со свечкой, а теперь лампочку повесили».

Но вернемся к физике.

"После работ по рассеянию света и теории электрона Дирака Игорь Евгеньевич переключился на новую область — квантовую теорию металлов, тогда только зарождавшуюся. Здесь были исследованы три существенные проблемы.

Едва ли не самая важная из этого цикла — работа Тамма, в которой он обнаружил возможность существования особых поверхностных состояний электронов в металле. Находясь в таком состоянии, электрон не может ни вылететь наружу, ни войти внутрь металла. Эти «уровни Тамма», как их с тех пор называют, оказались исключительно важными для физики поверхностных явлений, а через четверть века — для транзисторной техники и т. п. Уже в 60-е годы эта область так разрослась, что появилась монография С. Дэвисона и Дж. Левина «Поверхностные (таммовские) состояния» (на русском языке изданная в 1973 г.). Кроме того, была опубликована основополагающая работа (совместная с его учеником С. П. Шубиным) по теории фотоэффекта на металле и статья о «работе выхода» электрона из металла.

Наконец, заканчивая рассказ об этом периоде, нельзя не упомянуть, что Игорь Евгеньевич впервые выступил со статьей по методологическим вопросам физики в философском журнале. Защищая новую физику — теорию относительности и квантовую механику — от невежественных нападок партийных философов и консерваторов-физиков, объявивших себя марксистами, он тактично объяснял им истинное значение нового этапа в развитии науки, но добился лишь яростной ненависти к нему, закрепившей его репутацию «буржуазного идеалиста». Она принесла ему в дальнейшем много опасных неприятностей.

В мире это проявилось в том, что в 1932 г. были экспериментально открыты позитрон (и это блестяще подтвердило предсказание теории Дирака, укрепив авторитет квантовой механики, теоретической физики вообще) и нейтрон (после чего стало ясно, что ядра состоят из протонов и нейтронов и это открыло новую эпоху — эпоху физики атомных ядер). В апреле того же года Кокрофт и Уолтон на созданной ими высоковольтной установке впервые расщепили атомное ядро ускоренными протонами. Все это (как и многие другие успехи физики) изменило всю атмосферу исследований, и начался резкий рост их масштаба.

В нашей стране это совпало с периодом превращения физики в развитую область науки, приобретавшую международный авторитет. К этому времени у нас уже было сделано несколько открытий такого масштаба, который соответствовал уровню нобелевских премий. Так, в 1928 г. Г. С. Ландсберг и Л. И. Мандельштам открыли комбинационное рассеяние света в кристаллах — раман-эффект, обычно называемый так потому, что в Индии Раман, наблюдавший его в жидкости, сообщил о нем телеграммой в журнал «Nature» на 3 месяца раньше.

Игорь Тамм Нобелевская премия

Игорь Тамм (в центре), Илья Франк(справа от Тамма) и рядом - Павел Черенков, и В 1958 году Нобелевскую премию по физике получили сразу три советских ученых — Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм. Они стали первыми физиками в СССР, удостоенными этой престижной награды. Премию ученые получили за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью.

Игорь Тамм (в центре), Илья Франк(справа от Тамма) и рядом - Павел Черенков, и В 1958 году Нобелевскую премию по физике получили сразу три советских ученых — Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм. Они стали первыми физиками в СССР, удостоенными этой престижной награды. Премию ученые получили за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью. Немного позже, в 1933 г., С. И. Вавилов и П. А. Черенков наблюдали необычное излучение света электронами в среде, называемое теперь их именами (опубликовано в 1934 г.). Оно нашло объяснение через несколько лет в работе И. Е. Тамма и И. М. Франка. За это открытие и его теоретическое объяснение через четверть века тоже была присуждена Нобелевская премия." Фейнберг Евгений Львович "Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания"

Игорь Тамм Нобелевская премия

Игорь Тамм Нобелевская премия Атомный проект

В 1946—1949 годах — первый заведующий кафедрой теоретической ядерной физики МИФИ. В 1946 году Тамм получил Сталинскую премию. В этом же году Тамм был привлечён совместно c А. Д. Сахаровым к проекту создания первой советской атомной бомбы, участвовал в теоретических исследованиях ударной волны большой интенсивности. Первая советская атомная бомба была испытана на Семипалатинском полигоне в Казахстане 29 августа 1949 года. В 1949 году Игорь Евгеньевич возвращается в МГУ имени М. В. Ломоносова на кафедру квантовой теории и электродинамики (часть кафедры теоретической физики после разделения оной).

По предложению И. В. Курчатова Тамм в 1948 году организует группу для изучения вопроса о возможности создания термоядерного оружия. В 1950 году Тамм с группой сотрудников ФИАН был переведён в КБ-11 в Арзамас-16 (Саров), где становится начальником отдела, в мае 1952 года — начальником сектора. Группа Тамма, в которую входили А. Д. Сахаров и В. Л. Гинзбург, разработала ряд принципов, позволивших создать первую термоядерную бомбу, успешно испытанную 12 августа 1953 года.

23 октября 1953 года И. Е. Тамм становится академиком Академии наук СССР по отделению физико-математических наук, получает ещё одну Сталинскую премию. Секретным указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1954 года Тамму присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В начале 1954 года Тамм возвращается в Москву и вновь приступает к работе в ФИАН. В этом институте он работал до конца жизни.

Свежие комментарии